日本糖尿病学会は,『糖尿病診療ガイドライン 2019』に続いて,その改訂版である『糖尿病診療ガイドライン 2024(以下 GL-2024)』を発行しました.

GL-2024は,書籍として購入すると 4,950円ですが,太っ腹なことに 現時点では ここから誰でも無料で全文をダウンロードできます. なお,『現時点では』と書いたのは,GL-2019もついこの間までは 同様に無料で閲覧できたのですが,GL-2024発行と同時に読めなくなったようです. したがって 学会公認のガイドラインをぜひ読んでみたいと思う方は お急ぎください.

既にネットでも指摘している人もおられますが,日本糖尿病学会は GL-2024で 糖質制限食を初めて認めました.ただし,これを画期的と評価するかどうかは意見が分かれます.

日本糖尿病学会の最新の(といっても11年前の2013年に発行された)食品交換表 第7版では,糖質制限食は絶対禁止でした.

炭水化物量を把握することと糖質制限のちがい

食品交換表 第7版 p.7

食事に含まれる炭水化物の適正な配分は摂取エネルギーの50~60%です.食後の血糖値は主に食事に含まれる炭水化物(厳密には糖質)の量によって変動するので,血糖コントロールを行ううえで,食事中にどれだけ炭水化物(糖質)が含まれているかを把握することは大切です.ただし,この考えが糖質制限食に結びつくことがあり注意が必要です.極端な糖質制限食は長期的には腎症や動脈硬化の進行などが懸念され,決して勧められません.

それどころか,Medical Tribuneのこの記事で(全文を読むには無料の会員登録が必要),北里大学の山田悟 先生がこう述べているように;

「糖質制限食を推奨する人間は犯罪者である」と学会場で言われたり、「お前の将来はない」という脅迫めいた手紙を送られたり、

と書いているように(『犯罪者である』という発言は,私もその場で聞いておりました),ほとんど憎悪にも満ちた禁止でした.この従来の立場を基準とするならば,たしかにGL-2024は 画期的な大転換と呼べるでしょう.

GL-2024の第3章『食事療法』(PDF)にはこう書かれているので;

CQ 3-3:糖尿病の血糖コントロールのために炭水化物制限は有効か?

糖尿病診療ガイドライン p.42

Statement: 2型糖尿病の血糖値コントロールのために,6~12ヶ月以内の短期間であれば炭水化物制限は有効である.

かつては『犯罪的行為』だった糖質制限食を,条件付きながら『有効である』と評したのですから,ここだけを見れば正反対に転換したとも言えます(細かいことを言えば,死んでも『糖質制限』という言葉は使いたくないようですね).

『短期間であれば』と条件を付けたのは,それ以上長期の場合のエビデンスがないから,という理由です.きっと炭水化物60%のカロリー制限食には 長期の安全性エビデンスがあるのでしょう. 私はみつけられませんでしたが.

ところが,上記のCQ 3-3の解説文を読むと,カロリー制限食(文中では「エネルギー摂取制限食」)と炭水化物制限食とで効果に差異はないという説明に終始しています.

さらに最後には;

「総エネルギー摂取量を制限せずに,炭水化物のみを極端に制限することによって体重やHbA1cの改善を図ることは,その効果のみならず,長期的な食事療法としての遵守性や安全性など重要な点についてこれを担保する科学的根拠が不足しており,現時点では勧められない.

糖尿病診療ガイドライン p.43

と,この CQ 3-3の見出しとは ほぼ正反対の印象になっています.

これは2013年に発表した『糖質制限食は危険だ』という声明との整合性を取るためでしょう.あの時言ったことは決して間違っていたのではない,というわけです.

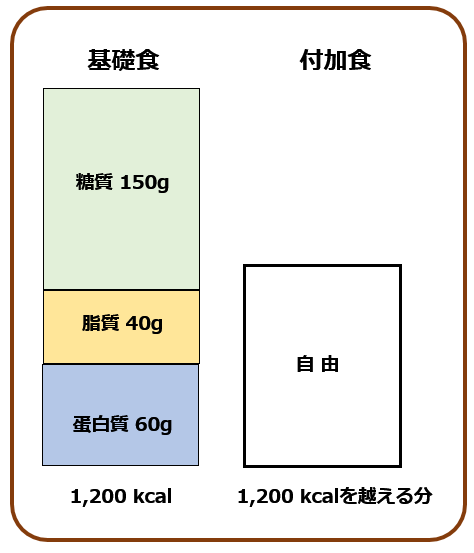

そこで,5月に行われた第67回日本糖尿病学会の教育講演18『糖尿病の食事療法を再考する』をWEBで視聴してみました. 今回のGL-2024における食事療法が詳しく解説されるだろうと思ったからです.この講演では学会が推奨してきた糖尿病の食事療法の歴史から振り返り,初版から第4版までは『基礎食+付加食』という,かなり自由度の高い方法だったのに,

それを第5版でガチガチに指定してしまったた理由については説明されませんでした. また注目のGL-2024の 上記CQ 3-3については,ただ解説文と同じことを述べられたのみでした.

目新しかった点は 今後 食品交換表をどうするのかという考察でした.食品交換表は『当初は手軽さ・わかりやすさが主眼であったのに,版を重ねるにつれて複雑でわかりにくいものになった.これは改めていくべき』という方向性だけは示していました.

とは言え現時点では 食品交換表 第8版を出版する予定はあるもののその内容策定には時間を要するので,それまでは『男性なら無条件に1600kcalという固定的な食事指示を改めてもらうために』【健康食スタートブック】を使用してもらいたい,という解説でした.

なお,教育講演の最後で;

薬物療法がうまくいけば,そのまま続ける. しかしうまくいかない時は,食事療法や運動療法,さらには日々の生活習慣を見直すことが重要

と述べられたのは解せません.

たしかに 2022年9月に発表した『2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム』[PDF]の欄外にはそう書いてありますが,それは順序が逆でしょう. 糖尿病治療の基本は まず食事療法・運動療法,次に薬物療法なのですから,病態に応じた食事療法をまず適用したうえで,それが奏功しない場合に,やはり病態に応じた薬物療法,とこういう順番のはずだからです.

前記の北里大学 山田 悟先生の寄稿にも書かれていましたが,今回 GL-2024で学会が『糖質制限食を認めた』とは言うものの,それは『全面否定はやめた』という程度であって,決して推奨ではありません.

なぜ,学会は これほど糖質制限食を忌避するのでしょうか? 学会が長年推奨してきた『炭水化物60%のカロリー制限食にはエビデンスは存在しない』ことを学会自身が認めているのですから;

「糖尿病診療ガイドライン」では,「食事のなかの炭水化物を50~60% エネルギー,たんぱく質 20% エネルギー以下を目安として,残りを脂質とする.」と記載している.

[中略]

しかし問題点の一つとして,現状では各栄養素についての推定必要量の規定はあるものの,相互の適正比率を定めるためのエビデンスには乏しい点が挙げられる.すなわち,前述の栄養素バランスの目安は,今のところ健常人の平均摂取量に基づいているにすぎない.

(第59回日本糖尿病学会 シンポジウム26『これからの食事療法の展望)

エビデンスがないことは,糖質制限食を推奨できない理由にはなりません.

まさかとは思いますが,『健常人であれ,糖尿病であれ,米飯を中心とする一汁三菜の素朴な日本食が日本人にはベストなのだ. エビデンスがない? それがどうした?』などと強硬に主張する人が学会内部にいるのでしょうか?

治療ガイドをどうするか

ともあれ,例年通りであれば とっくに発行されているはずの『糖尿病治療ガイド 2024-2025』はいまだに発行されていません.診療ガイドラインと異なり,この治療ガイドは 一般内科医向けに発行されるので,影響力は非常に大きいものです.糖尿病専門医ではないので診療ガイドラインを読んでいないと思われる医師であっても,治療ガイドくらいは読むでしょう. したがって,今回のGL-2024を踏襲して,治療ガイドに『糖質制限食は 短期間なら有効である』,この一文を入れるか入れないかで,目下 ギリギリのつばぜり合いが行われている,そのために原稿が確定せず,したがって発行も遅れているのではないか,そう感じさせる今回の学会でした.

コメント

今回の改訂は、わたしは画期的だと感じました。

もちろん、物足りなさは大いにあるけれど、それは仕方がないことだと思います。ADAでも、最初は条件付きで認めるというところから始まったのですから。

これまで、糖質制限推進派を「犯罪者だ」と断罪するくらい強固に反対していたのだし、急にコロッと方針転換はできないでしょう。長期的な安全性に関してはデータが少ないのは確かでしょうから、山田悟氏に頑張って論文をどんどん出していただきたいですね。できれば1つの施設からだけでなく、複数から論文が出た方がより一層エビデンスとして強固になるので、2型糖尿病患者に糖質制限療法を実施している医療機関は、ぜひ長期のデータを取って公表して欲しいと思います。

炭水化物比50〜60%のカロリー制限食が食事療法として「優れている」というエビデンスはないものの、少なくともこの食事で2型糖尿病患者がどうなるか?は、長年のデータが蓄積されていますよね。必要なのは、この食事と糖質制限のどちらがより2型糖尿病患者に有効か?という比較のエビデンスだと思います。その際、気をつけたいのは患者背景ですね。過食による肥満の2型糖尿病患者の場合は、「バランスのいいカロリー制限食」であろうが糖質制限であろうが、減量に成功すれば糖尿病は劇的に改善するでしょう。重要なのは、減量の必要がない非肥満の患者が「バランスのいいカロリー制限食」を続けた場合と、糖質制限を続けた場合に、どちらがより血糖コントロール、合併症予防に対して有効なのか?だと思います。

「治療ガイド」はどうなるんでしょうね?

とりあえず、患者向けの「健康食スタートブック」には、炭水化物制限について「糖尿病に効果があるか、また安全なのかについては、まだ明確に分かっていないのでお勧めできません」としているんですよね。医師向けのガイドラインには条件付きながらも一応認めたのに、なぜ患者向けには推奨できないとするのか理解に苦しみます。患者が糖質制限の有効性に気づいてしまったら、12か月を超えても継続したいと望んでしまう危険性があるからでしょうか?(だとしたら、ガイドラインで短期間だけ認めるというのは、臨床の現場ではほとんど意味がないことになりますね)

2019年の仙台での糖尿病学会で,

https://shiranenozorba.com/2019_05_30_jds62-diet-guideline5/

会場の医師から『学会が糖質制限食を推奨しろとは言っていない.せめて選択肢の一つとして認めることぐらい どうしてできないのか』という声が出ました.

しかし,学会の一部では 『唯一の正しい標準食事療法は譲れない』という考えにまだとらわれているようです.よって糖質制限食を認めたら カロリー制限食は全否定される,だから許せない,とこうなのでしょう.

>患者が糖質制限の有効性に気づいてしまったら

ご指摘の通りです.

糖質制限食に反対する先生方の学会会場での話しぶりを聞いていると,糖質を控えるだけで その日から目に見えて(それこそリブレで)血糖値が上がらなくなるので,患者がいったん実行したら,もう絶対食品交換表には戻らなくなる,これを十分わかっているからこそ 一寸たりとも譲歩できないのでしょう.

私の考えでは,一人一人異なる個別化とまでいかなくても;

◇ 肥満型糖尿病には かさ(体積)は高いがカロリーは低い 「低エネルギー密度食」で 満腹感を満たして減量する

◇ 空腹時血糖値は正常だが,ただ食後だけ高血糖になる人には糖質制限食(「糖質制限」という言葉が嫌なら「食後血糖値抑制食」はいかが?)

◇ 空腹時も食後も血糖値が高いなら これはもうSIDDなのだからインスリン併用

と,大別したパターンごとの食事療法カタログにすればいいだけではないかと思っています.

実際 学会の 門脇前理事長は,東大病院で患者の希望があれば 炭水化物比率40%の病院食提供を始めましたからね.

なまじ『1000万通りの治療法』などというから,この記事に書いたように,2020年の病態栄養学会で;

https://shiranenozorba.com/2020_01_27_jsmcn23-report1/

【一人一人違うメニューの病院食などできるのか?(できるわけないだろ)】

と,「個別化」という言葉を逆手にとられてしまうのです.

>画期的だ

文言上は そう見えますが,私は疑っています.

「糖質制限食は1年以上は認めない」=「1年以上は危険だ」=「だったら短期間でもやらない方がいい」

全国の医師を このように誘導するような表現を 治療ガイドに盛り込もうとしているのではないでしょうか.

いかにも【絶対反対】の人が【部分許容】に合意したように見えますが 実はそうではないと思います.