【この記事は 第68回 日本糖尿病学会年次学術集会のレポートではなく,講演を聴講した ぞるばの感想です】

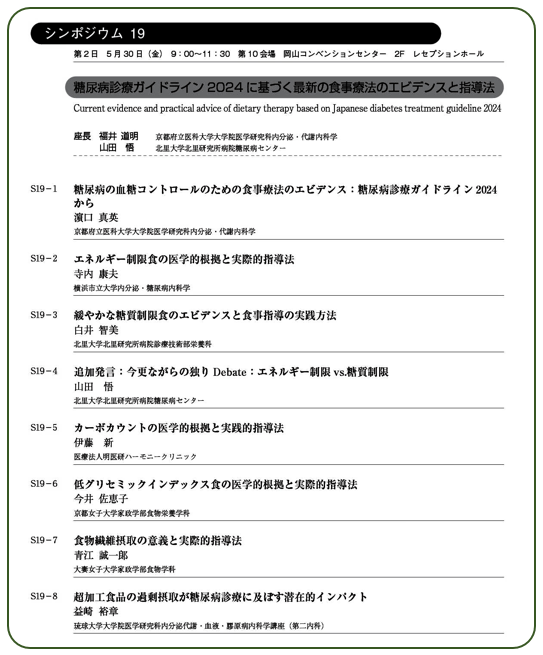

学会二日目の午前は,このシンポジウムに参加しました.

糖尿病の食事療法に関する集中講演です.このシンポジウムは,同日・同時刻に学会メイン会場で『会長特別企画 1・2』が行われているにもかかわらず,つまり通例であれば「聴衆が集まりにくい」日程に(故意に?)設定されていたにもかかわらず,会場には多数の聴衆が押しかけました.

私は 定刻の1時間ほど前に会場入りしたのですが,その時点で既に八割ほど席は埋まっていました.そしてシンポジウム開始時点で完全に満席となり,さらに壁際には二重・三重に立ち見が並び,しかも会場に入りきれない人達が通路にまであふれるという事態になりました.

こんなにものすごい聴衆が詰めかけたのは,2012年1月の日本病態栄養学会でのディベート以来のことです.

それだけ「糖尿病の食事療法」に注目する学会会員が 今も多いということなのでしょう.

このシンポジウムでは,合計8人の演者が講演しましたが,後述の事情で私は7本目の講演の途中で退席しております.

1本目の講演は,京都府立医大の濱口先生により,昨年 学会から発表された『糖尿病診療ガイドライン 2024』から,『3章:食事療法』について解説が行われました.この講演内容は,ガイドライン本文に沿って淡々と説明するものだったので,特筆すべきことはありませんでした. ただ『CQ 3-4:糖尿病の血糖コントロールのためにカーボカウントは有効か?』において,『1型糖尿病の血糖コントロールに応用カーボカウントは有効である』としたのは,2型糖尿病の人がカーボカウントを行うことを否定したものではなく,ただ2型糖尿病にカーボカウントが有効というエビデンスを見いだせなかったからだという説明でした.

しかしですね,後述の通り,『糖尿病治療ガイド』では,エビデンスを見いだせなかったにもかかわらず,高糖質のカロリー制限食を推奨しているのですから,これは矛盾していますね.

そこで2本目の講演,横浜市立大 寺内先生による『エネルギー(=カロリー)制限食の医学的根拠と実際的指導法』に注目しましたが,カロリー制限とは言っても数値を固定するものではない,あくまでも個別化することに意味があるとの解説でした. とは言いつつ,なぜ炭水化物を『40-60%』の範囲と指定しているのか,その根拠はついに不明でした.

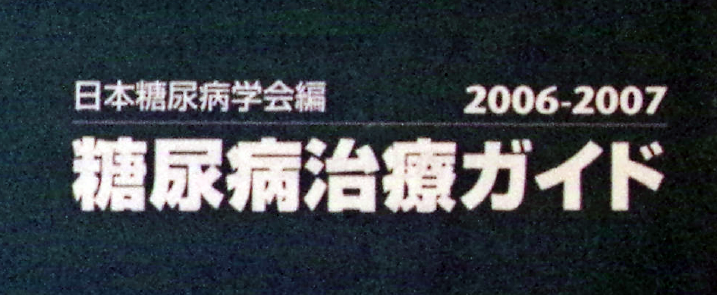

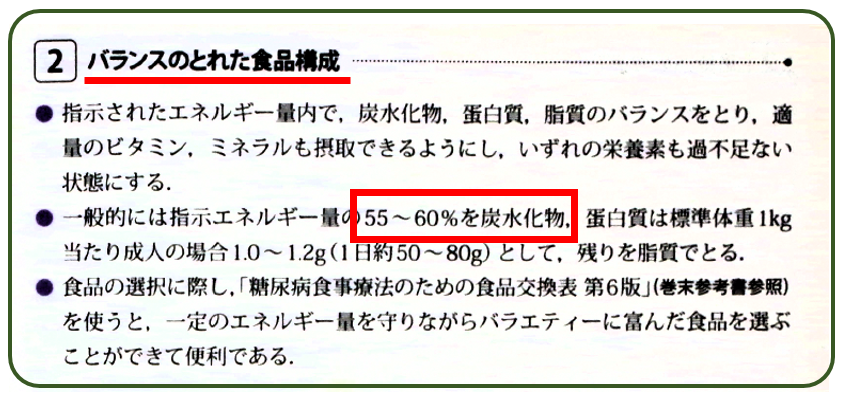

なぜ,ここにこだわるかといえば,かつて日本糖尿病学会は,一般内科医向けの解説書 『糖尿病治療ガイド』において;

こう述べていたからです.

炭水化物は「55-60%」でなくてはならないのだと. 本当にこんなに厳密に守れるのか?と思うほど狭い範囲を指定していました.しかし,これが『バランスのとれた食品構成』であるとしていたのです.

ところが,最新の治療ガイドでは;

とあり,炭水化物は「40-60%」と広くなっています.

かつては 炭水化物は「55-60%」と恐ろしく狭い範囲に指定していたのに,現在では「40-60%」を目安としていますが,なぜ そう変更したのか,その理由・根拠については一切の説明がないのです. そしてそれは今回の講演においてもやはりそうでした.

3本目の講演では,北里大学の白井先生が,北里研究所病院において10年以上にわたり糖尿病患者に実施されてきた『緩やかな糖質制限食』の結果を報告しました.「糖質制限食を長期継続していると,インスリン分泌能力が低下する」などと主張する人がいますが,実際の例では インスリン分泌に変化はみられないこと,また長期にわたり低いHbA1cを達成できていることをデータを示していました.

講演後の質問で「高蛋白食が腎機能を低下させることは証明されたはずだ」と食い下がっている人がいましたが,1.0g/kgの蛋白質のカロリー制限食と,1.2g/kg蛋白質の低糖質食との比較では eGFRに差異はみられないという下記文献を示して,その懸念はないと回答されていました.

日本では,「腎臓には低蛋白質が必須」と信じている医師がまだまだ多いですが,軽度~中度の慢性腎臓病(CKD)を有する高齢者ですら,蛋白質摂取量の多いほど総死亡率は低いのです.

ネットを見ていても.糖質制限食に猛反対する医師のほとんどは,この

[糖質制限食] → [高蛋白になる] → [だから有害]

という三段論法ですね.いったい いつの時代の文献を読んでいるのやら.

4番目の演者は,北里大学の山田悟先生でした.山田先生は 開口一番,

『糖尿病診療ガイドライン 2024』で,「糖尿病食事療法は個別化が必須」と述べておきながら,『糖尿病治療ガイド 2024』では,カロリー制限食だけを推奨するのは矛盾している

と立腹されています. また私も かつてこの記事で 「肥満型と非肥満型とで,投薬のアルゴリズムが異なるのなら,食事療法だって 肥満/非肥満で異なるはずだ」と書きましたが,山田先生もまったく同じことを述べました.『痩せた人にまでカロリーを制限しろというのか』と.しかも痩せ型の人が更に減量することは健康に有害であり,かえって糖尿病リスクが大きくなると報告されています.

5番目の講演はカーボカウントに関するものですが,ほぼ1型糖尿病に限定しての話だったので割愛します. ただ演者の伊藤 新先生も『カーボカウントの2型糖尿病への適用を否定しているわけではない』と述べていました.

6番目の講演は,元祖ベジファーストの 京都女子大 今井 佐恵子先生が,低グリセミックインデックス(GI)食の利点を説明されました.

7番目の講演は 大妻女子大 青江 誠一郎先生による食物繊維摂取の推奨でしたが,残念ながら 講演途中で私は退席しました. 理由はあまりにも会場が寒くて気分が悪くなったからです. なにしろ会場は 押すな押すなのすし詰め状態となったので,会場運営者が気を利かせて 冷房を最強運転にしたからです. それはいいのですが,会場最前列で冷風の吹き出し口の直下にいた私は,足がしびれてくるほど寒くなり,とても我慢できませんでした.

なので,7番目の講演は ほとんど,そして8番目の琉球大学 益埼先生の講演は まったく聴けませんでした.

ところが このシンポジウムの最後で波乱があったようです.8人の講演 演者の先生方は,与えられた時間をキッチリ守って,パネルディスカッションを行えるだけの時間を残してくれたのですが,最後の講演(S19-8)の後に質問に立った人が,質問と言うより 延々15分以上も大演説を始めてしまったために,それだけで時間切れになってしまったのです. 私は既に会場を出ていたので,この「9人目の演者による大演説」の内容は聴けませんでしたが,会場から出てきた人に尋ねてみたら,加工食品を攻撃するような内容だったようです.

以上がシンポジウム19の感想です.今学会では 食事療法に関する 唯一のシンポジウムだったのですが,残念ながら『糖尿病食事療法の迷走』はまだまだ続くようです.

コメント

研究者と言う人種(特にある事象に反対の立場の場合)は自分自身で試そうとはせず、どこからか集めてきたデータを都合よく並べ立てて反証とする傾向が強いように思います。

研究者でも医師でも肥満している方は大勢いるのですから、ダメ元で物は試しと糖質制限を試してみようと思わないのが不思議です。やってみれば、自分の考えがさらに自信になる場合も考え方が180度変わる場合もあるでしょう。自分で試すことに興味がない研究者って本当に自身の研究自体に興味があるのかと疑いたくなります。

糖質制限なんていつでも試せるし、少なくとも短期の効果は(よくても悪くても)すぐに実感できるはずだと思うのですがね。

>自分自身で試そうとはせず

ほとんどの人は,『医師は 医学部で栄養学の講義を受けていない』とは思っていないでしょう. しかし,実際には ほとんどの医学部では,学生に まともな栄養学の講義を行っていません.

https://shiranenozorba.com/2022_03_02_jsmcn_24-25_digest_1/

ですから,普通の医師の栄養学の知識はゼロです. しかし,医師本人は,自分は素人とは比べ物にならないほど医学知識が豊富なのだから,主観的には『栄養に関する自分の判断は正しい』と思っています.だからガイドラインに『糖質制限に長期的効果のエビデンスはない』と書いてあれば,そこで思考停止するのです.