質素=健康

糖尿病の人は,玄米など食物繊維豊富な穀物と野菜,そして魚や豆類を中心として 低脂質・低蛋白の食事をしましょう

こういう『ヘルシーな食事』を薦める食品交換表の推奨を見るとうんざりします.

食品交換表の何が問題かといえば,本人の食嗜好,生まれ育った土地で育んだ食文化,こういったものを一切無視して,何ら特徴がみあたらず 食欲のわかない食事,つまり最大限好意的に表現しても「上品な刑務所食」のようなものを患者に一律に強いてきたことです.

しかも その食事で糖尿病が治ると証明されているわけでもありません.

今回 親戚の不幸で,遠隔地に長期滞在してきました.関西地方の田舎で生まれ育ち,現在は関東に住んでいるぞるばですが,この滞在先では今までに見たこともない食事の連続でした. 新鮮な素材ばかりということもありますが,実にバラエティー豊かな料理が次々と出されるので,どれもこれもおいしくて,食べ過ぎにならぬよう 必死の努力が必要でした. 食事とは栄養を補給することだけが目的の『餌』ではありません. 季節の素材と その土地ならではの調理法に舌鼓を打つ,これが食事であり,料理なのですから.

また料理番組・健康番組などでは,管理栄養士が登場して,「~~を使った食事は悪玉コレステロールを減らすので」などとレシピを紹介していますね. 万人向けのテレビ番組なので やむをえない面はありますが,その「~~を使った食事」を1ヶ月に何回 どれくらい食べれば,悪玉コレステロールがこれくらい下がります,というデータが示されることはありません.日本国民 一人残らずすべての人に その食事がどれくらい効果的なのかどうかは 何の保証もデータもないのです.

では,食事の内容と 健康・病気との関係は どこまで証明されているのでしょうか? 実は それについてはエビデンスは 存在しません. なぜ存在しないかといえば,『食事療法のエビデンスを確立するのは不可能』だからです.

上記の記事にも書きましたように,食事療法では ランダム比較試験など不可能だからです.せいぜい「静岡県の人はお茶をよく飲むから,なんとかガンが少ないのではないでしょうか」という観察研究に基づく推定があるくらいです. つまり 疑いの余地なく明確なエビデンスなどは,今まで存在しなかったし,今後も未来永劫 登場するはずがありません.だからこそ 米国糖尿病学会(ADA)は,エビデンスが皆無であることも,ある種のエビデンスであると考えて,『One-Fits-Allはありえない.食事療法は個別に考えろ』となったのです.

P/F/C比と肥満の関係

食事療法と 健康・病気との関係を立証することが いかに難しいことか,これを実感させる例があります.

英国の権威ある医学誌 The New England Journal of Medicine (NEJM)に掲載された論文です. 著者の人数に驚いてください.すべてハーバード大学医学部 及び その関連病院に所属する医学博士です.

この論文は,食事中のP(蛋白質)/F(脂質)/C(炭水化物)比が 肥満に対してどのような影響を及ぼすのか,つまり どのような P/F/C比が肥満防止に効果的なのかを調べたものです. もちろん カロリーは一定にして,です.

この試験の参加者は約800名であり,それぞれ4つの異なるP/F/C比の食事をするよう指導されました.

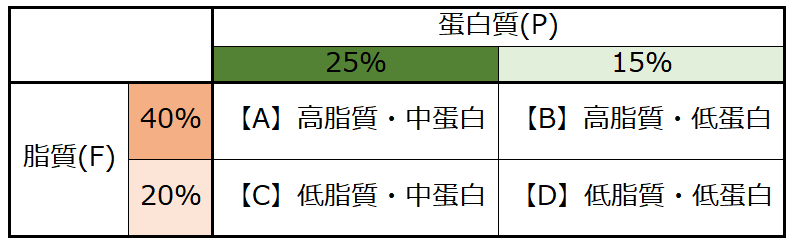

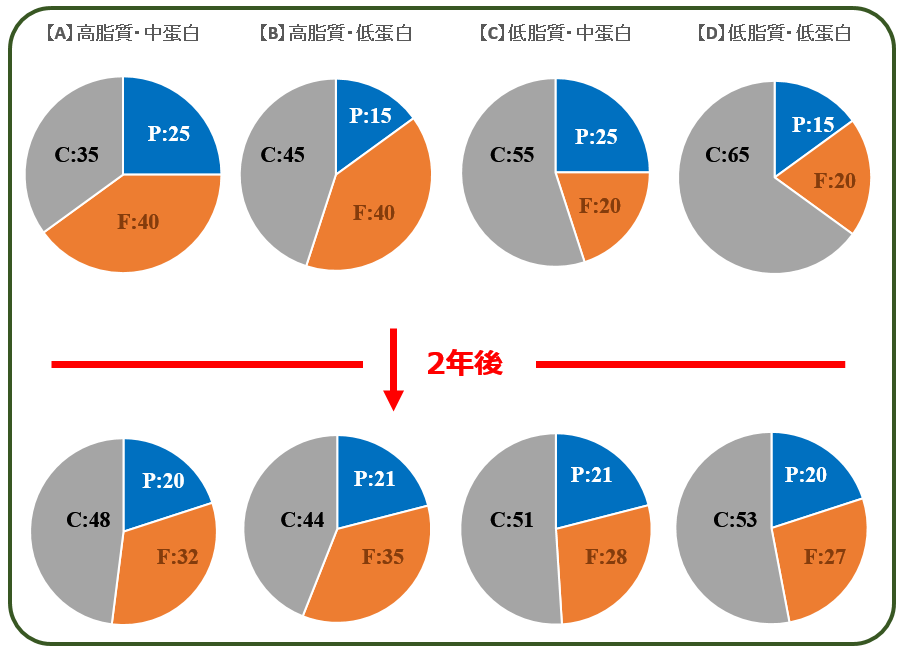

具体的には 脂質が高い(40%)か 低い(20%)か,そして 蛋白質が平均的な値(25%)か それとも低蛋白(15%)か,この2×2の組み合わせで,4種類の P/F/C比の食事パターンを指定したのです.

各グループの P/F/C比は,このようになります.

結果として,【A】は35%の低炭水化物食となり,そして【D】は 65%の高炭水化物食となりました.

実験の目的はこういうことなのですが,参加者には『P/F/C比の違いと肥満の関係を調べることが目的』とは 一切知らされていません.補足文書(Supplement)に詳細に記されているように,参加者は スタッフから指示される【健康食メニュー】に従って食事を摂るように言われただけです. もちろん 自分がどういうP/F/C比のグループに所属しているのかは知らされません. 更に 参加者に食事メニューを指導するスタッフですら,実験の目的や内容も知らされませんでした.つまり可能な限り盲検化(Blind)したのです.

各グループ(=約200名)の間で偏りが生じないように,Baseline すなわち初期状態では,4つのグループに所属する人の平均年齢(50-52歳), 平均BMI(~33),男女比,人種構成,平均年収構成,最終学歴構成..等々 詳細な項目に至るまできっちりと揃えています.参加者には糖尿病の人は いません. 予め除外しておいたのです.ただし高血圧及び スタチンなどの脂質異常症の薬を服用している人は,各グループに それぞれ約50人,40人ほど含まれていました. さすがに これらを除外条件にすると 十分な数の参加者が集められなかったからでしょう.

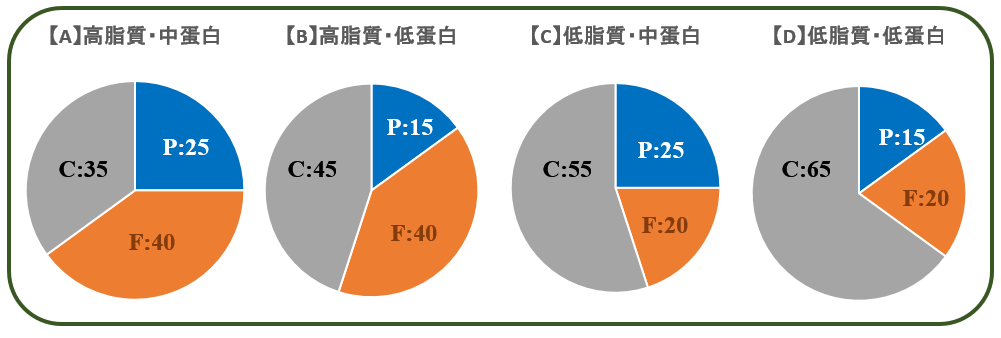

各グループの6ヶ月後から2年後までの 体重変化は下図の通りでした.

どのグループでも,6ヶ月後までは体重が 平均~6kgほど落ちた後,試験が終了した2年後では -3kgまでリバウンドしていました. これらの変化で 【A】【B】【C】【D】のグループ間に有意差はありませんでした.どのグループも同じ結果だったのです.

以上の結果から,カロリーが同じならば,肥満防止効果に P/F/C比は関係ないと結論付けられました.

たしかに この論文の本文を読む限りでは,上記の結論は妥当であり,きれいな結果が出ているように思えます. しかし,この論文の補足文書 (Supplement) を読むと印象はガラリと変わります.4つのグループに属していた人の,初期に指定されていた P/F/C比と,2年後の実際の食事の P/F/C比とを比較しているのですが;

ご覧の通り,2年後には どのグループも有意差のない,同じような食事になってしまっていたのです. ですから 体重変化が同じような動きになったのも当然です.みんな同じ食事をしていたのですから.結局のところ,いくら詳細に食事メニューを指定されても,それぞれの個人の普段の食嗜好にアレンジされてしまっていたのでしょう.

また この試験では 2年後の参加者の健康状態も調べていますが,血圧や血糖値に大きな変化はありませんでした. この結果を都合よく引用して『高糖質・低脂質の食事でも 糖尿病リスクが高まるわけではないことが証明された』と主張する人がいますが,そもそも結果的にP/F/C比の違いはなくなっていたのですから,そんなことはまったく証明されておりません.

この論文を読むと,個人の食嗜好を 強制的に変えることが いかに難しいかがよくわかります.

ハーバード大学の医師たちは,最初に 参加者に食事指示だけをしただけで,その後は ほったらかしておいたのではありません.この試験期間すべてを通じて,参加者全員に対して,最初の6ヶ月は 月3回のグループ単位の食事講習,6ヶ月から2年目までは 月2回のグループ単位講習を行っていたのです. しかもグループ単位の講習だけでなく,すべての参加者は2ヶ月ごとに 個人講習も受けさせていました.それでも全参加者の食事は 2年間の間に『私のいつもの食事スタイル』に戻ってしまったのです.

食嗜好を変えることなど 不可能だと証明した試験でもありました.

コメント

>その食事で糖尿病が治ると証明されているわけでもありません

きちんと論文化はされていなくても、現場の医療従事者は「病院食が有効である」という感覚を強く持っている気がします。なぜなら、糖尿病教育入院でたしかに血糖コントロールが劇的に改善する患者が多いから。

実際にはこの病院食で改善する人としない人がいるはずなのだけれど、医師から教育入院を勧められる人というのは節制できていない人がほとんどで、そういう人は3食きっちり管理された食事を摂れば血糖値が下がっていくんですよね。

糖尿病関連で60歳代で亡くなった母の知人女性も、血糖コントロールが悪くなったら医師に頼んで教育入院を繰り返していました。「ちょっと別荘に行ってくる」と。

退院してくると、また母を誘って喫茶店でケーキセットを食べていたようです。母はコーヒーしか頼まないので、自分だけケーキを食べるのが居心地悪かったのか、半分を母に食べるよう勧めてくるので、母は断るのに困っていたそう。

ネット上でも、同じように「自分は教育入院すれば血糖値がよくなる。だから、血糖値が高い人は教育入院すればいい」と言っている人を見かけます。

なので、病院食はそれなりに有効なのでしょう。

医療従事者にとっては、そういう患者を目にする機会の方が圧倒的に多いので、「病院食は糖尿病患者に一律に有効である」と感じてしまうんでしょうね。

食事の介入試験は、長期間遵守する(させる)のが難しいと思います。どんな食事制限でも、遵守できるのはせいぜい半年まで。糖質制限を指示されたグループでも、半年以降は普段の食事に戻ってしまうことが報告されていますよね。

PBWFの介入試験で有効な結果を報告した論文がありましたが、介入期間はたったの3か月でした。なので、これも2年後にどうなったかは分からないでしょう。

日本糖尿病学会が糖質制限を認めない理由のひとつに、「どうせ半年ほどしか続かないから」というのがあります。これ、自主的に続けられる患者には当てはまらない話で、一律に認めないというのはおかしな話ですよね。

日本人って、「一律」「みんな一緒」が大好き。「多様性」がもてはやされる昨今ですが、根本的に日本人には合わない感性だよな〜と思います。

>「病院食は糖尿病患者に一律に有効である」

ですね.しかし退院したその日から 患者はあんな食事をただちにやめてしまう. つまり入院監視中という環境でなければ続けられない代物です.

>どうせ半年ほどしか続かない

ガチガチの糖質制限であればそうでしょうね. 私も糖質制限の初期ではそうでしたから. ただ最近ではスーパー・コンビニで普通に買える「糖質オフ」商品が増えてきており,たとえそれらを買わなくても,それらを目にするだけで「そうだ,糖質に気を付けなくては」と思い起こさせる効果はあるのではないでしょうか.糖質制限は,一時のブームではなく それなりに定着してきたように思います.これが学会にとっては まことに不愉快なことなのでしょう.