これまでの要約

2019年の『糖尿病診療ガイドラン 2019』発行以降,日本の糖尿病食事療法は『患者の病態に即して,個々の患者に最適の個別化された食事療法を行う』ことになっています.

しかし,何度かクリニックの食事・栄養指導の実態を調査しましたが,以前として『食品交換表による食事指導』を標榜するところはまだまだ多いです.

しかし 下記の記事にも書きましたように,学会が「P/F/C=60/15/25がバランスの取れた食事」といくら力説しても,いちいちそんなことを意識して食事をする人はいないし,ハーバード大学が 懇切丁寧に特定のP/F/C比の食事に誘導しようとしても みごとに失敗しているのです.

いくら『バランスのよい食事』であっても,その人のそれまでの食事スタイルからかけ離れたものであれば 長続きはしません.

そもそも食事療法の目的は 『良好な血糖値コントロールを達成すること』なのですから,それを無理なく,すなわち 自分のそれまでの食事スタイルは維持しつつ,血糖値を見ながら少しづつ「改造」していくべきと考えました. これが散々 挫折した結果 行きついた結論でした.

その結果は

そこで,前回記事で述べた ぞるばの方法がどのような結果になっているか.

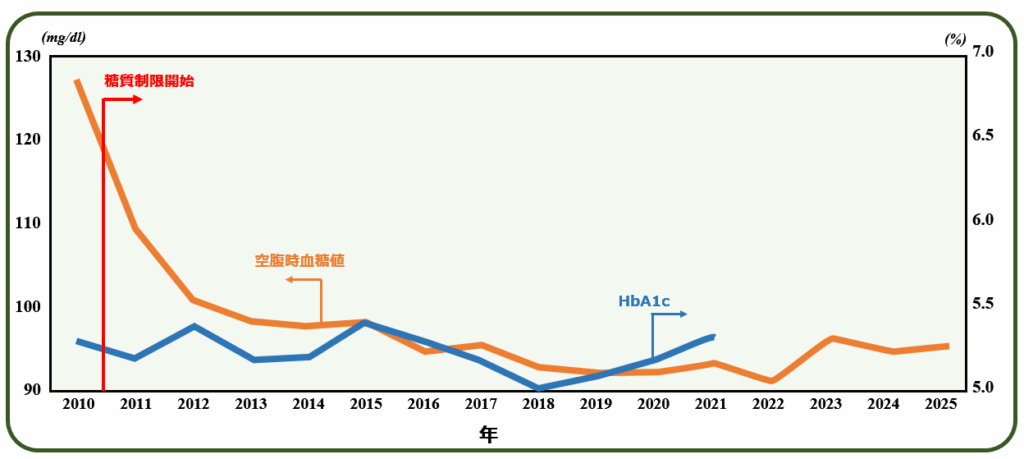

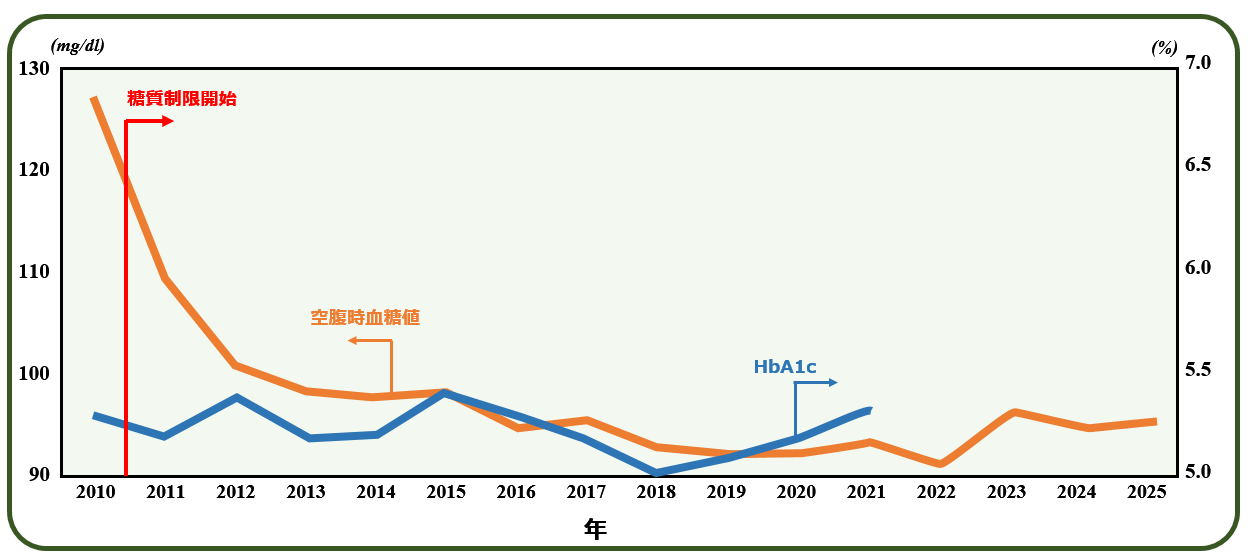

下図は「これは立派な糖尿病かも」と気づいた2010年から現在までの空腹時血糖値とHbA1cの推移です.

空腹時血糖値は起床直後/朝食前の血糖値です. 最初の頃は 毎食ごとに 食事内容を記録して,食前/食後1時間/食後2時間の血糖値を自己血糖値測定器(SMBG)で測定していましたが,一日の血糖値プロファイルが安定してからは,10点 スタガー法でサンプリング測定しています.グラフに示したのは,年度ごとの平均値です.

HbA1cは,職場 又は 自治体の定期健康診断での測定結果です. 定期健診は学生時代以来 毎年欠かさず 受けていましたが,2021年からのコロナ騒ぎで病院に滞在するのを避けたこと,そして2024年の親族の相次いだ葬儀の連続で 受診しておりません. 今年中には何とか受けるつもりです.ただ空腹時血糖値の推移から見て 大きく変動はしていないでしょう.

この経過を見ると,私の自己流食事療法のスタイルが固まった2012年以降は安定していることがわかります. つまり この記事で述べた方法は,現在の私にFitしているのでしょう.

では この方法は,誰にでも有効でしょうか? そうは思いません. なぜなら 2010年時点の(グラフに示していませんが,それ以前も)HbA1cが正常値であったことからも わかるように,私は糖尿病のごく初期に手を打てたのです.産業医の鋭い指摘のおかげです.その時点では たしかに空腹時血糖値は高くなっていましたが(最高値は起床時に150を越えていました),まだHbA1cの上昇にまでは至っていなかったのです.

ですから,私の方法を他の人も実行すべきだなどとは主張するつもりはありません.これは糖尿病がまだ軽度な段階で,自己血糖値測定の数値を見ながら 自分にとって最善の食事スタイルを模索したら,こうなったというだけです. 他の人に この方法が有効かどうかは,まったく保障の限りではありません.

また私はプロファイルに『糖尿病の半歩手前』と書いていますが,病理学的には完全な糖尿病だと思っています. たまたま健康診断で 空腹時血糖値・HbA1c 共に『糖尿病と診断される基準値』に該当していないだけです.今 糖負荷試験を受ければ 確実に糖尿病の診断が下るでしょう.つまり「糖負荷試験という観測手段を使わないと露呈しない,シュレジンガー糖尿病」なのですw

「境界型糖尿病」と「糖尿病」とをまるで別物と思っている人もいるようですが, 空腹時血糖値が126mg/dlを越えたら『糖尿病という病気』,それより血糖値が1mg/dlでも低ければ『まだ糖尿病ではない』,そんな明確に線が引けるものではありません.「境界型糖尿病」という言葉は,日本の医療保険制度では 『糖尿病として健康保険診療の対象としない』という『決めごと』にしたがっているだけです.

コメント