継続できる食事療法

糖尿病の食事療法の目的は何でしょうか?

糖尿病の進行・合併症の発生を防止するために,HbA1cを下げる 及び 日々の血糖値の乱高下を避ける

これが目的ですよね. 食事療法は その目的達成のための一つの手段にすぎません. つまり食事療法それ自体は目的ではないのです. 逆に目的達成に有効なのであれば どんな手段でもアリです.

たしかに 日々の食事を一定にしてしまえば,それは一つの解決手段たりえます. 問題は『それが長期にわたり継続可能な解決手段ですか?』という点です.

糖尿病の教育入院では,まさに食品交換表推奨通りの 毎日代わり映えしない『標準餌(Standard Chow)』が出されます. かなりひどい糖尿病患者であっても,たいてい2週間の入院中に みるみる血糖値は下がります. しかし その患者が退院したら,その日の夕飯から『ああ,やっぱりこれだ!!』と言って,【食べなれた普段の食事】に戻ります. それはこの記事で,ハーバード大学の医師たちが膨大な手間をかけて,『P/F/C比を固定した健康食』を継続させようとしても失敗したのをみれば明らかです.つまり食事療法は継続できなれば意味がないのです.

食事スタイル

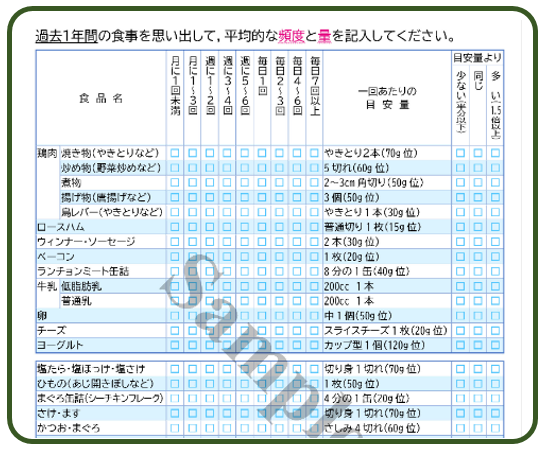

ある人がどういう食事をしているのかを調べるのに, FFQ:食物摂取頻度調査票(Food Frequency Questionnaire)という方法があります.

ここで尋ねられるのは,『過去1年間に どのような食品(食材)をどれくらいの頻度で食べていたかを思い出してください』です.半分以上ボケている ぞるばは昨日の夕飯すら思い出すのが困難ですが,ほとんどの人は どうにか回答できるのでしょう. ただし その定量性はおおまかな目安ですから,正確なものではありません. 大勢の人の 食事傾向を おおまかに把握するのがFFQの目的ですから,これはこれで意義があるとしても,ここに並べられているのは『食材』であって『料理』ではありません.

しかし,食傾向の「個性」を調べるのであれば,食材ではなく料理名で尋ねるべきでしょう.

たとえば『いぶりがっこのチーズ和え』(あるのか?)が好物でよく食べる人は,このFFQでどう答えたらいいのでしょうか?

ぞるばは 『大豆製品』と言われても それが豆腐であれば『よく食べる』と答えますが,納豆であれば『出されたら,臭いの届かない300m先まで血相変えて逃げ出す』と答えます.嫌いなものは嫌いなのです.

全国共通スタイルにする必要性からやむをえないのですが,まったく地域の特色や本人の嗜好を考慮しないFFQでは,その人の『私の食事スタイル』は 把握できないのです.

この記事で,『ハーバード大学の医師たちが多大の努力をしたのに 参加者の[私のいつもの食事スタイル]を変えられなかった』と書きましたが,そうであるならば,糖尿病患者の食事療法も『私のいつもの食事スタイル』を出発点にすればいいのではないでしょうか.

本人の食事を ある日突然まったく別のスタイルに変えようとする,そんな労多くして成果の望めないことをやるよりも,いったん 本人の今までの食生活はすべてそのまま受容したうえで,それを血糖値コントロール改善のために 少しづつModifyしていく,つまり 自分の食事スタイルは残しつつ,少しづつ血糖値抑制方向に『改造』していく. 生ぬるいようですが,この方がむしろ継続しやすいという意味であり 着実な方法と考えます.

ぞるばの例

ぞるばが「自分は糖尿病だ」と気づいた時点で(もっとも健康診断では いつも空腹時血糖値は正常範囲なので,「かくれ糖尿病」ですが),あわてて食事のたびに 食後血糖値を測定し,

『これもだめだ』

『あれもだめだ』

『となると,食べられるものはこれだけしかない』

とうろたえました. しかし まともに糖質ゼロに近い食事を目指したら,食べられるものなんてほとんどありません. 仮にあっても,それが生まれてこのかた食べたことのないものであれば,まったく別人のような食生活に変えなければならない,ということになりますが,最初はまなじりを決して『これからは これしかないっ!』と叫んでも すぐに挫折してしまいます.

抑え込む

そこで,普段通りの食事をしていて,何を食べればどれくらい血糖値が上がるのかを入念に記録をとって調べました.

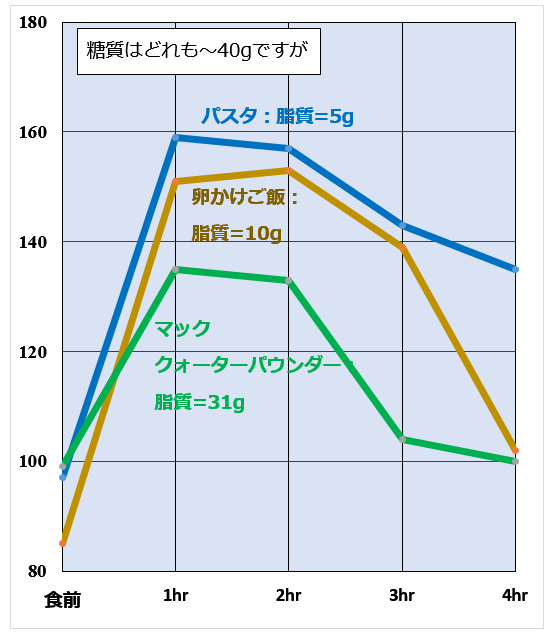

たとえば 同じ糖質量であっても,共存する脂質の量によって まるで血糖値上昇の程度が異なる,すなわち『脂質は食後血糖抑制剤』に気づいたのは大きな収穫でした.

健康雑誌などに書かれている『低脂質はヘルシー食』とは逆に,高脂質の方がいいと気づいたのです.もちろん血糖値は上がらなくても食事全体のカロリーは高くなるので,食べる量には注意が必要です.なお 脂質よりはやや効果が弱いですが,高蛋白にすることも食後血糖値を抑制できます.

減らす

袋麺やカップ麺の炭水化物は 60~70gもあるので,二度と食べられないと覚悟しましたが,麺は半分以上捨てて その代わり野菜だの肉だの卵だのをブチこんで具沢山にすれば,ほぼ許容範囲におさまることがわかりました.ただしトンカツの衣を外したりはしません. それはもはやトンカツではないからです.

延ばす

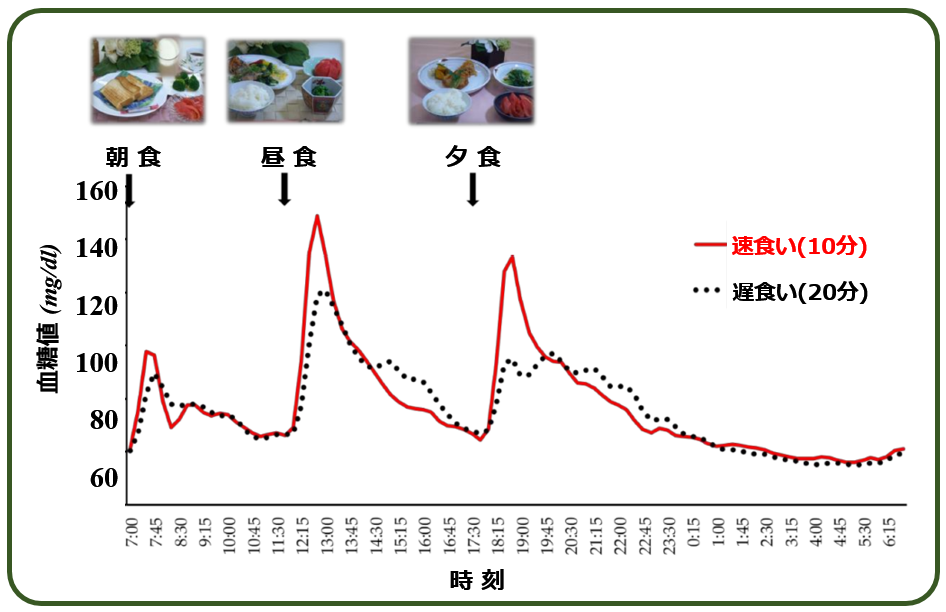

食事にかける時間が長ければ長いほど食後の血糖値上昇は緩やかになります. 学会でも食事時間と食後血糖値との関係はよく報告されています.

食事にかける時間と 食後の血糖値上昇との関係を調べた こういう文献もあります.

19人の女子学生に,早食い(毎食 10分),遅食い(20分)を実行してもらい,血糖値の変動を実測しました.結果はこの通りで;

食事にかける時間を10分延ばすだけで,食後血糖値を大幅に下げられることがわかります.

ただ,これは1回だけの実験なのですが,これを日常的習慣として行ってもらうとなると,なかなか困難で 定着しません.そこでこういう面白い実験をしてみたことも学会報告されています.

ぞるばもこのような実験をして,食事にかける時間で血糖値変動が変わることは確認しています.

食事にかける時間を延ばせば延ばすほど それだけ食後血糖値は抑え込めます.それは当たり前なのですが,継続できるかどうかが課題ですね.

極端な話,1日の内 睡眠時間以外が16時間だとして,1日2000kcalの食事を16時間かけて,すなわち(16時間×60分=960分なので),2000÷960= 2kcal/分,つまり5分毎に10kcalずつ チビチビと食べれば,血糖値はピクリとも上がらないでしょう.しかし これでは もはや『食事』とは呼べず,「食物の点滴」でしょう.

もちろん,こんなことは 現代の社会生活では 不可能です. 私が新入社員の時,上司と一緒に出張したら,『次の乗り換え便は15分後で,その次は1時間後かぁ. よしっ! ホームの立ち食い蕎麦で昼飯を済ませてしまおう.それなら5分で食える』ということもあったのです. これを拒否したらクビですよ.

置き換える

好物なのでやめられない,あるいは以上述べた方法がどれも適用できない. こういう場合には,もはや 『低糖質の代用食で置き換える』という手段しかありません.

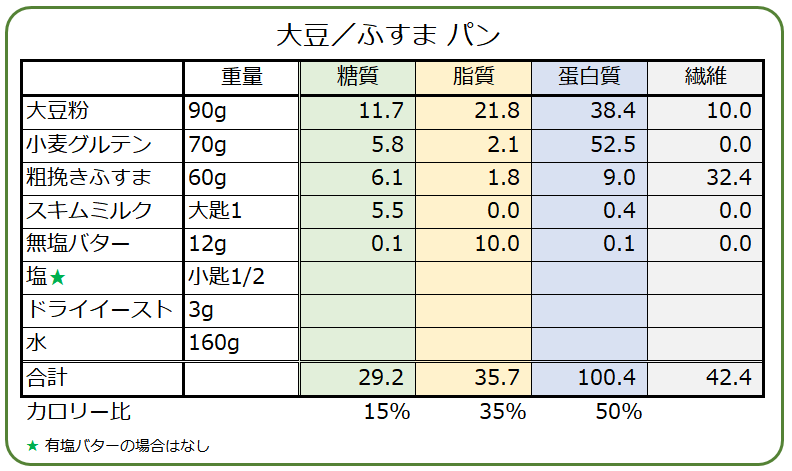

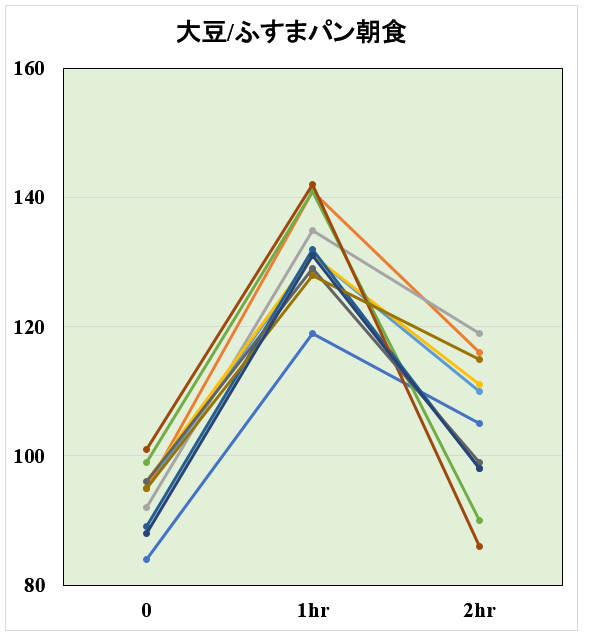

なので,朝食のトーストは 「大豆・ふすまパン」に置き換えました. もちろん小麦のパンとは似ても似つかぬ代物ですが,食後血糖値は非常に安定しています.

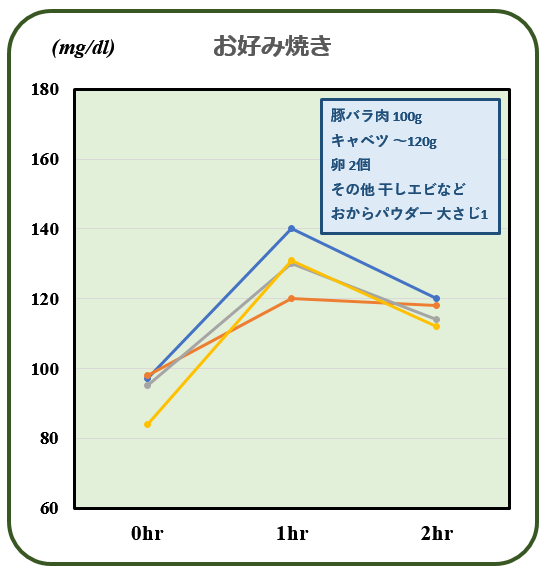

また大阪人の名誉にかけて(どんな名誉?)お好み焼きだけは 断ち切れません. そこで 小麦粉をおからパウダーに置き換えました. こちらの方は ほとんど本物と食感は変わりません.この記事を書いた頃には,小麦粉の代わりに高野豆腐を粉にしたものを使っていましたが,現在では もっとお手軽におからパウダーに変えています.

もちろん これもほぼゼロ糖質なので,砂糖たっぷりのお好み焼きソースをドバドバかけても血糖値はほとんど上がりません.

コメント

>健康雑誌などに書かれている『低脂質はヘルシー食』とは逆に,高脂質の方がいいと気づいたのです.

また、医師や管理栄養士の代弁をしてみましょう。

「糖尿病食は血糖値を上げないことだけを考えるのではない。脂質(特に飽和脂肪酸)はLDLコレステロールを上昇させ、動脈硬化を引き起こす。糖尿病患者は心血管疾患のリスクが高いので、飽和脂肪酸は避けなければならない」

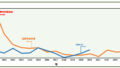

この間の順天堂大の論文では、炭水化物が控えめで動物性食品や飽和脂肪酸の摂取量が多い群の方が心血管イベントリスクが低かったんですけどね。

炭水化物60%を主張している人たちは、このデータを見てどう感じているのでしょうか。

糖尿病教育入院を何度も繰り返していた人を複数人知っています。わたしの知っている範囲だけでも複数の人が繰り返しているんです。

教育入院を繰り返すということは、教育入院の意味がないことを端的に示していますよね?

血糖コントロール不良の患者を教育入院に放り込む → とりあえず一時的に血糖コントロールが改善する → 退院すると元の木阿弥 → また教育入院に放り込む … エンドレス

患者自身が「最近血糖値(HbA1c)が高いから、ちょっと別荘行ってくるわー」と、短期的に血糖値を下げる目的で入院しているのだから、そりゃ短期でしか効果がないでしょう。入院で本当に「教育」できているのか疑問です。単に病院の資金源になってるだけの気がします。

やっぱり、「教育」入院ではなく、「学習」入院にならないとダメなんでしょうね。患者自ら奮起して学ぶ姿勢にするための入院。学校スタイルの、どの生徒にも同じ教え方、教室の前で板書するような教え方では、いつまでたっても「教育」入院だと思います。

患者ひとりひとりに対して有効なナッジを考えるのは大変でしょうが、それをしないことには、いつまでも効果の薄い「教育」入院が続くんでしょうね。

>脂質(特に飽和脂肪酸)はLDLコレステロールを上昇させ、動脈硬化を引き起こす。

別館のこの記事で;

https://ameblo.jp/shiranenozorba/entry-12764609063.html

リスクの説明が面倒だったのでしょうか,『肉を食べる人は全員ガンになる』と言わんばかりの説明を聞いて驚きました.

糖質制限で,LDLが上がる人,変わらない人,下がる人といろいろなのに,特定のパターンだけ強調するのは,やはり 誘導したいという意思があるからでしょうね.

>同じ教え方

学会で,教育入院を繰り返す人を対象にアンケートをとった例が報告されていました.『教育』については;

「いつも 同じ事をくり返されるので ほとんど聞いていない」

のだそうです.