【この記事は 第68回 日本糖尿病学会年次学術集会のレポートではなく,講演を聴講した ぞるばの感想です】

[カバーイラスト (C) YORUNERU さん ]

教育講演とは,学会開催の機会に 糖尿病専門医 (および 糖尿病専門医をめざす一般内科医) に向けて基本的な知識を整理して解説する講演会です.仮に糖尿病の知識がゼロの人であっても理解できるように,基礎から丁寧に解説してくれます.

逆に言えば,教科書を使った勉強会のようなものですから,学界の新説や,最新の発見などは 基本的には取り上げません.

しかし,今回 シンポジウム19で食事療法を取り上げたので,教育講演では どのような話をするのか聴講してみました. なお,今学会では すべての教育講演はすべてオンラインで放映されました(6/30まで).

教育講演19

宇都宮一典 前 東京慈恵会医大 教授による30分ほどの手短な解説講演です.

通常 食事療法の教育講演では,ガイドラインの内容や実践的活用法が解説されるのですが,今回はシンポジウムで『糖尿病診療ガイドライン 2024』を詳しく解説したので,この教育講演では シンポジウムと重複しないように,そもそも糖尿病の食事療法はどうあるべきかを論じています.

解説では,現在 日本の2型糖尿病は,病態や患者年齢分布が著しく多様化しているので,全員一律の食事療法はもはやありえないとしました. 特に インスリン分泌不全タイプの糖尿病と,インスリン抵抗性とを主体とする糖尿病が存在すると述べたので,これは 2つの異なる病態に対応した食事療法でも述べるのかと期待して思わず身を乗り出しましたが,残念ながら それ以降は肥満型糖尿病のことばかりでした. またしても痩せ型糖尿病は置き去りでした.

講演の内容は いちいちごもっともなことばかりで,特筆すべきことはありませんでした.

ただし一点だけ;

沖縄クライシス

沖縄クライシスに言及されていましたが,いくら時間の制約があったとはいえ,かなり荒っぽい解釈でした.

沖縄クライシスとは,

『沖縄は,長らく日本一の長寿県であったが,メタボ増加などで,最近はむしろ短命県になってしまった』

というものです.

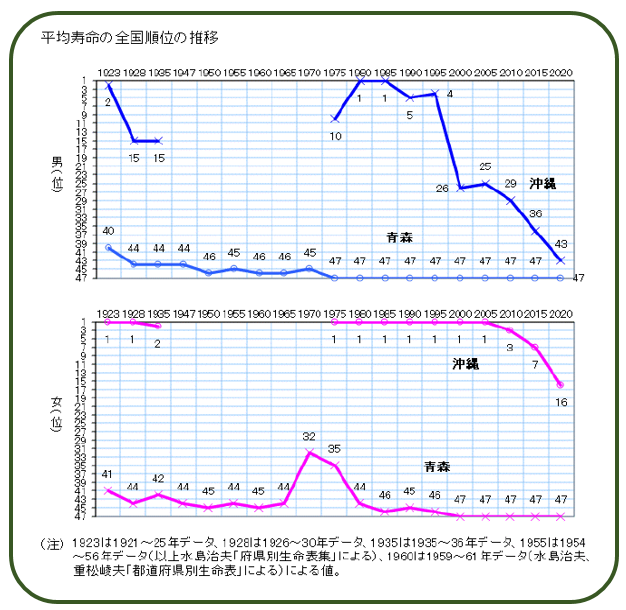

実際 沖縄県民の平均寿命の全国順位を見ると;

この通りで,もはや沖縄は長寿県とは言えません(なお,図の通り『長らく 全国一の長寿命』であったのは,沖縄の女性だけで,男性はそうでもありませんでした).

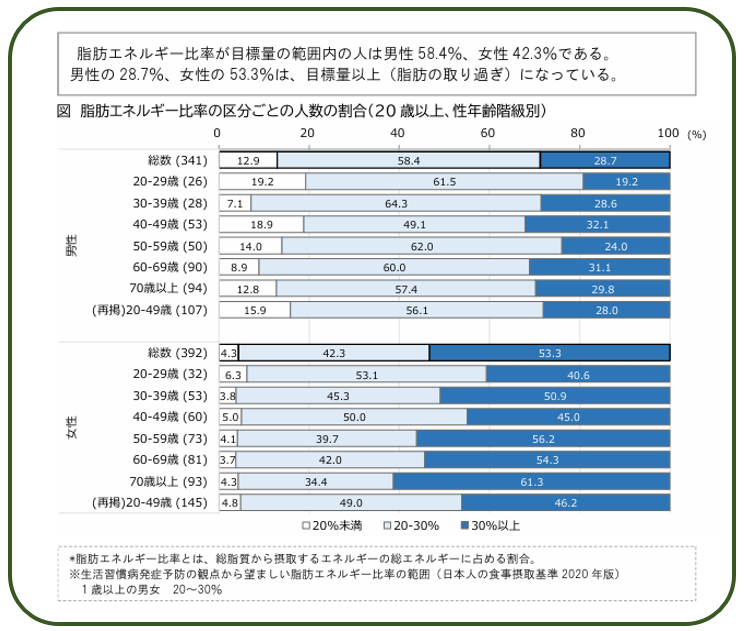

教育講演では,『最近このように平均寿命が全国一位の座から転落したのは,沖縄の食事が高脂質になってきたことが原因だ』と解説していました. たしかに沖縄県の調査でも,県民の食事における脂質摂取比率は,全国平均をはるかに上回っています.

しかしだからといって,『沖縄県が長寿県でなくなったのは,脂質摂取が多くなったことが唯一の原因だ』とまで断定することはおかしいでしょう.たしかに 沖縄県民の脂質摂取率と肥満の増加とは 完全に相関していますが,『相関しているから因果関係がある』と主張することは統計の基本をハズしています.

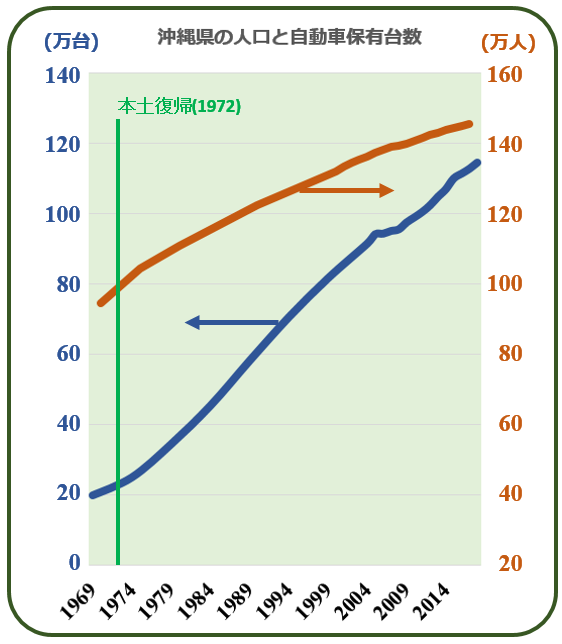

たとえば,沖縄県民の肥満の増加と このデータとは完全に相関しています.

沖縄が本土に復帰した時,人口は約80万人で自動車保有台数は約20万台でした.これが現在では人口146万人,自動車は約130万台になっています.人口は1.6倍になりましたが,自動車は それ以上の6倍になっています.しかも自動車の90%は自家用車です(以上 沖縄総合事務局陸運事務所 令和元年 業務概況より).

つまり現在の沖縄は 完全な自動車社会なのです.沖縄県の1世帯当たりの自動車保有台数は 1.66台で,これは全国平均の1.06台/世帯を大きく上回っています.

私が初めて沖縄を訪問した時は まだ復帰以前のことでした. 当時の沖縄の交通事情はひどいものでした.当時の移動手段としては路線バスしかなかったのですが,これが 10社近くも乱立していました. バス会社ごとに路線もまったく違うし,しかもそれぞれのバス会社が,めいめい勝手にバス停を作るので,同じ場所に5つも6つもバス停標識があったり,どのバスに乗ればどこに行けるのか,さっぱり分かりませんでした.

更に道路事情もひどく,幹線道路である国道58号線すら 幅も狭くボコボコでした. 特に普天間基地や嘉手納基地の脇をすり抜けるところでは,フェンスの向こうの基地の中では広々とした道路をアメ車が悠々と走っているのに,バスは狭い道をガタピシと走ったのです. もちろん 当時は 一般道では,個人の乗用車などはほぼ見かけませんでした. 走っているのは営業車か,米軍ナンバーを付けた米軍人のバカでかいアメ車だけでした. つまり 当時の沖縄では 歩くかバスに乗るか,移動手段は この二択しかなかったのです.

ところが本土復帰後に道路事情は次第によくなりました. 特に大変化があったのは,沖縄自動車道の開通(1987年)でしょう.那覇から名護市まで 沖縄本島のほとんどを一本の高速道路で短時間で往来できるようになったのです.

本土では 1970年代に起こったマイカーブーム・モータリゼションが,20年後に沖縄で同様に進行しました. そしてこれを境に沖縄県民は 本当に歩かなくなりました.今では『目の前に見えているコンビニですら,車で行く』と言われています. 沖縄クライシスには,間違いなく『歩かなくなった』ことも寄与しています.『食事の脂質摂取比率だけが沖縄クライシスの原因』と決めつけてしまうのは かなり乱暴でしょう.

コメント

初めまして、いつも勉強させていただいております。

私は2型糖尿病と診断されましたが、典型的なやせ型糖尿病で糖質制限により寛解しております。

沖縄クライシスについてそのような教育(?)がなされているとは驚きました。

10年前のJDS2015では脂質過剰摂取との可能性は低いという内容の発表があり、山田先生も「沖縄県男性の死因で全国平均より高いのは、中高年の自殺と肝疾患で、心疾患は平均的なレベル。動脈硬化性疾患の増加より、社会経済的な要因の関与が大きいのではないか」とコメントされていたそうです。

この発表よりも脂質が原因だとする強固なエビデンスがあったのでしょうか・・・

「沖縄クライシス」の原因、脂質過剰摂取の関与は低い(日経メディカル)

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/flash/jds2015/201505/542224.html

>そのような教育

この教育講演は,オンラインで視聴しました.大事なことなので,何度もReplayして聞き直したのですが,講師はこう述べていました.

===== 以下 講演内容

このことを象徴的に示しているのが沖縄クライシスと言われている現象です.

沖縄県は 従来日本の中で最長寿県でした.

沖縄県の肥満者は全国一である(ぞるば注:45.2%;平成22年国民栄養健康調査)

沖縄県が調査した結果,脂質摂取量が男性・女性共に全国平均を上回っている

その脂質の由来を調べると,肉類・油脂類が多く,魚介類が少なかった

したがって動物性脂質の過剰摂取が沖縄県民の肥満の原因である

また日本人では少ないとされる心疾患死亡率は沖縄では高い

===== 以上 講演内容

最後の文の通り,講師は 沖縄の心疾患死亡率は高いと述べています.全国何位とは言っていませんが,この発言の流れから,聞いた人は 沖縄の心疾患死亡率は全国平均より高いと思うでしょう.

しかし,厚労省の『人口動態統計年報 主要統計表』[主な死因別にみた都道府県(19大都市再掲)別死亡数・死亡率(人口10万対)]を見ると;

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/deth14.html

沖縄の心疾患死亡率(ただし 高血圧性を除く)は,下から数えた方が早い,即ち全国でも下位にあります.

「高血圧性を除く」とあったので,念のため 厚労省の『死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)』も見てみましたが:

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/dl/11_h7.pdf

「高血圧性心疾患及び心腎疾患」の死亡数は,「心疾患(高血圧性を除く)」の1/20以下ですから,高血圧性心疾患死を含めても,沖縄の心疾患死亡率は 全国平均を下回っています.

日本糖尿病学会の名誉のために申し上げると,これほど事実に反した内容の教育講演を聞いたのは初めてです.

>脂質が原因だとする強固なエビデンスがあったのでしょうか

ないからこそ,こうなったのでしょうね.

「高脂質の食事は危険だ」→ 「必然的に脂質摂取が増える糖質制限食は危険だ」

こう誘導したかったのでしょう.