血液の組成

血液は 赤血球などの固形成分と,液体の血漿から成り立っています.なお,血漿(Plasma)と血清(Serum)とは,どちらも血液の液体成分のことですが;

両者の違いは,血液中の液体成分中に,血液凝固成分であるフィブリノーゲンを残したいか(血漿),残したくないか(血清)の差です.

生化学検査(血液検査)では,血漿を用いる検査と 血清を用いる検査とがあります. さらに全血を用いる検査もあります.なので,健康診断などで採血を複数の試験官にとるのはそのためです.

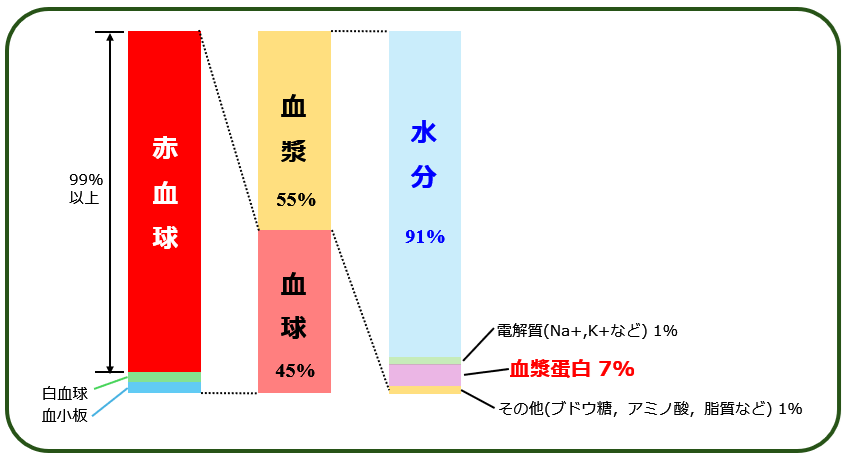

血液の成分構成を見るとこの通りです.

こうしてみると,血液の成分は多い方から 水分,赤血球,そして 血漿蛋白ですね.

糖尿病だと どうしても血糖値ばかりを気にしますが,血液中のブドウ糖(血糖)は実は微量成分なのですね.

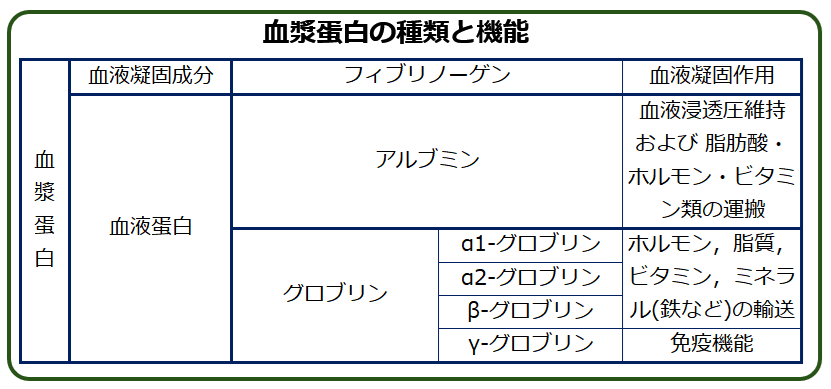

血漿蛋白とは,血漿に含まれる蛋白質の総称で,その内訳はおおむねこの図の通りです.

グロブリンとは

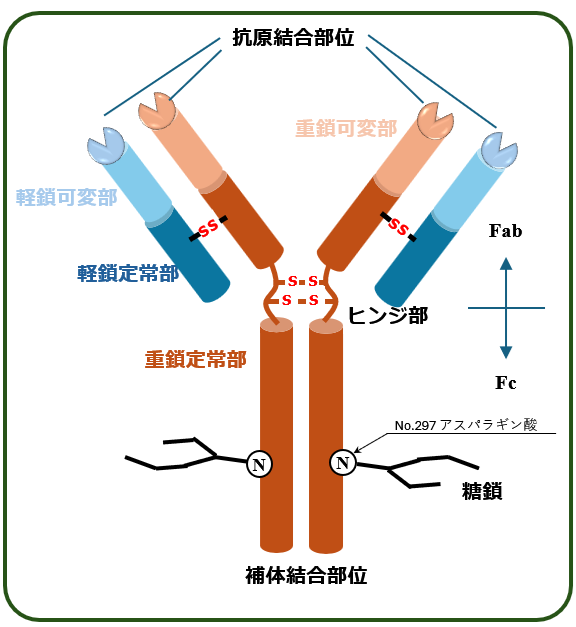

グロブリンは,蛋白質でしか運べない物質(無機イオンなど)を輸送する役目を担っていますが,何といっても γ-グロブリンの免疫機能が有名です.γ-グロブリン(免疫グロブリンG; Immunoglobulin G; IgG)は 総分子量~15万の蛋白質で,模式図で表すと こういう形をしています.

重鎖,軽鎖という名前は,単に分子量が大きいか(=重鎖)小さいか(=軽鎖)というだけの理由です...って そのまんまやんけ. ひねりなさいっ!

免疫機能を発揮するのは,Y字型の先端の抗原結合部位が 病原体の特徴的な部分にカチリと取りつくからです. ちょうど ソケットレンチが どんなサイズのナットが来ても,頭の部分を交換するだけで ピッタリと咥えることができるのに似ています.

ただしこの抗原結合部位は,アミノ酸の組み合わせによって,少なくとも1012通りのパターンに対応できます.しかも Y字の付け根にある『ヒンジ(=蝶番)部』は柔軟な構造なので,このY字を0~180°まで自由に開閉できるのです.これによって,これまで遭遇したことのない病原体であっても,的確にその特徴を記憶できます.一度感染したら,次回には速やかに対応できる,すなわち『獲得免疫』の仕組みです.

先端が首尾よく 病原体に取りつくと,下部の『補体結合部位』が活性化して,貪食細胞を呼び込んで 病原体を破壊してしまいます.

なお,Y字型の幹部(Fc)の途中に付着している『糖鎖』とは,直接免疫動作に参加しませんが,Fc部を構成するアミノ酸の内,第297番目のアミノ酸=アスパラギン酸のN原子にぶら下がったオリゴ糖(N-グリカン)のことです.免疫グロブリンG IgG 全体の立体構造を安定化させる作用を担っているようです.

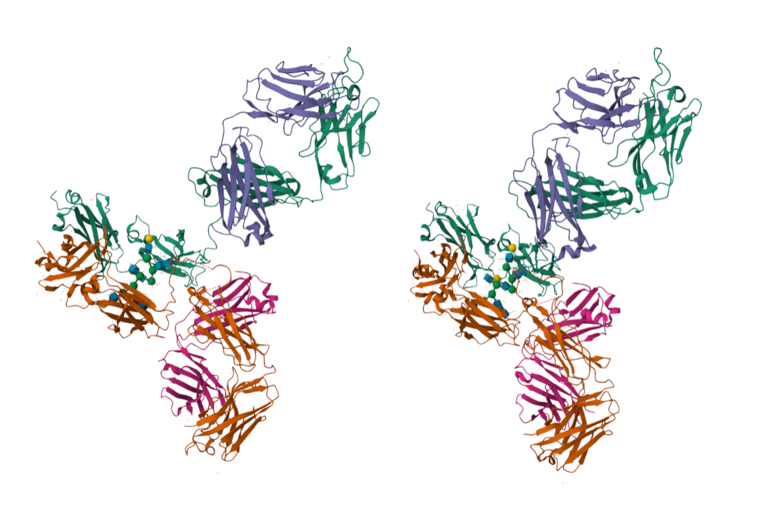

免疫グロブリンG IgG の構造は 模式図では上図の通りですが,実際には このように複雑な構造です.

3D表示なので,立体視のできる方なら,Y字構造と その付け根にある細いヒンジ部がよくわかるでしょう.

コメント