2021年3月に日本糖尿病学会の講演会『第55回 糖尿病学の進歩』が行われました.

2型糖尿病と遺伝素因との関係は当時の記事に書いたのですが,遺伝性糖尿病には触れておりませんでした.

聴講したのは このシンポジウムで,その時のメモをまとめました.

ご参考になれば.

糖尿病に関連する遺伝子

1型にせよ2型にせよ,糖尿病の遺伝は証明されていません. よく新聞などで,『2型糖尿病に関連する遺伝子を発見!!』などと報道されますが,『関連する』と言う言葉が曲者で,それらは『糖尿病を発症させる遺伝子』ではないのです.この記事にもまとめましたように;

この種の『糖尿病に関連する遺伝子』は,現在300個以上見つかっています. しかし,それらは,その遺伝子を持っている人が,持っていない人よりも 糖尿病罹患率が多少高かったというだけです.つまりそれらの遺伝子を全部持っていたとしても 必ず糖尿病が発症するとは限らず,健常な人だっているのです.

遺伝性糖尿病

上記とは全く逆に,完全に遺伝的原因によって発症する糖尿病ががあります. 完全な遺伝性なので,生活習慣などとは無関係に,メンデルの法則通りに遺伝して,確実に糖尿病を発症します.

膵β細胞機能関連 遺伝性糖尿病

遺伝子の変異によって,膵臓の機能障害が発生するものです.

遺伝性糖尿病として 有名なものではMODY(Maturity-Onset Diabetes of the Young;若年発症成人型糖尿病)があります.MODYは,たった一つの遺伝子が変異しているために起こる糖尿病です.原因となる変異遺伝子によって,現在下記15種類のMODYが知られています.

この内,MODY2,MODY3だけで ほぼMODY全体の60%を占めます.

MODY2は,膵臓β細胞のインスリン分泌機能は全く正常なのですが,ただグルコキナーゼ(GCK)の動作が障害されているだけです.グルコキナーゼは,血糖値が今どれくらい高いのか/低いのかを示す『速度計』の役割を果たしている ので,グルコキナーゼが障害されると『血糖値上がってきたから,インスリン分泌を開始せよ』という命令がうまく伝わらないのです. ただし MODY2でグルコキナーゼの動作にどれくらいの障害が起きるかは 大きな個人差があり,やや血糖値が高いだけだったり,まったく無症状の人さえいます.

またMODY3 では,1型糖尿病のように膵臓β細胞機能が完全に失われているというわけではなく,インスリン分泌機能がやや低下しているだけなので,ごく少量のSU剤を投与するだけでうまくバランスを取ることが可能な人もいます.

以上すべてのMODYの発生率は 1-3%と言われてはいますが 正確な値は不明です. というのも MODY2のように非進行性で軽症の人もいる,特にまったく無症状の人もいるので,一生 糖尿病とは診断されず,自分がMODY2であると気づかない人もいるからです. したがって MODYの人は 実際にはもっと多いのかもしれません.

インスリンシグナル関連 遺伝性糖尿病

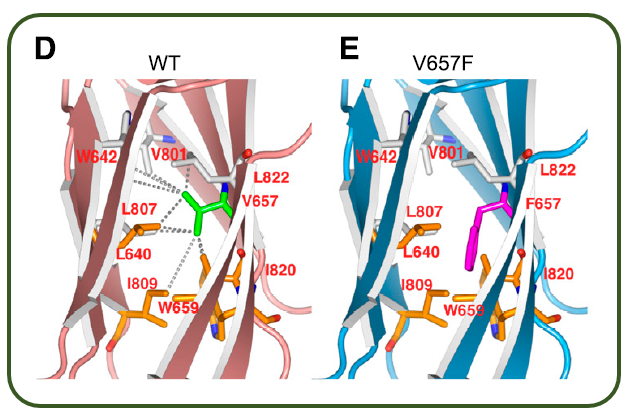

上記のMODYは,膵臓β細胞に障害が発生する遺伝子変異でしたが,膵臓内 及び 膵臓外でのインスリン伝達シグナルに障害が発生する遺伝性糖尿病もあります. 血糖値が上がり,それに応じてインスリンが膵β細胞から分泌されたのだが,体内の各組織で インスリンを受け取る「受容体」が正しく動作しない,つまり「インスリンが届いた」ことを感知できない,という「インスリン受容体異常症」です. これにもいくつかの類型があるようですが,この報告では;

インスリン受容体を構成するアミノ酸の内,正常ならばアラニン(下図左:緑)の存在するところが,フェニルアラニンに置き換わってしまった(下図右:紫)ために,インスリン受容体の構造が不安定になり,うまくインスリンをキャッチできないのだろうという例が報告されています.

インスリン受容体障害を引き起こす遺伝性糖尿病は,MODYよりもはるかに稀な発症率なので,世界を見てもまだほとんど研究されていないようです.インスリン受容体が動作障害されて 各細胞に信号が伝達されていないだけなのですから,変異した受容体であっても うまく結合できるような構造の疑似インスリンを開発できれば,治療は可能かもしれません.

糖尿病に限らず,すべての遺伝性疾患に言えることですが,原因が遺伝子変異なので,根本的治療法はありません. ただ適切な対症療法を見出す以外はないようです.

コメント