【この記事は 第67回 日本糖尿病学会年次学術集会を聴講した しらねのぞるばの 手元メモを基にした感想です. 聞きまちがい/見まちがいによる不正確な点があるかもしれませんが,ご容赦願います】

患者の生の声を聞きました

5月に行われた 第67回日本糖尿病学会 年次学術集会 では,シンポジウムや症例報告の聴講はあきらめて,もっぱら会長特別企画『糖尿病とともに生活する人々の声をきく』のみに参加しておりました.

この企画はプライバシー保護の観点から,その具体的内容については公開しないこととなっております. ただし その概要が 日本糖尿病学会から発表されました.

実際の会場の様子の動画や,Graphic Report(発言内容を イラストに要約したもの)などが掲載されておりますので,ぜひご覧ください.当日 多くの人から切実な訴えが出されたことがよくわかると思います.

シンポジウム1:Stigma and advocacy

上記企画と並行して,スティグマをテーマとするシンポジウムも行われました. 今回私がFull聴講できた唯一のシンポジウムです.

大会初日の冒頭に,しかも東京国際フォーラムで最大のホールAで行われたので,いわば今回のシンポジウムの目玉という扱いでした.

シンポジウムには 加藤 勝信 前厚生労働大臣の飛び入り参加もあり,熱意のこもった講演が6本行われました.

S1-1 糖尿病診療におけるアドボカシーの位置づけ

トップバッターは東京大学 橋本英樹先生です.

橋本先生は ご専門は医療経済学・医療と社会ですが,糖尿病に対するスティグマについても強く発信されています.

橋本先生は 前々回の第65回日本糖尿病学会(神戸)でも,スティグマについて2本の講演を行っています.

シンポジウム7-1

Non-Communicable Disease を巡るスティグマ;構造と課題

教育講演18

糖尿病に対するスティグマへの対抗;アドボカシーに専門家はどうかかわるべきか

私は どちらの講演も聞きましたが,橋本先生は,一般論としてのスティグマ対策ではなくて,特に医療者が何に気づき,どう行動すべきなのか,すなわち医師に向けて強く呼びかけていると思いました.

今回の講演でも,内容は同様でしたが,講演の中のこの一句;

医師は糖尿病の当事者ではないので,つまり自分のことではないので,ただ糖尿病という医学的現象のみを見ている.糖尿病に悩み苦しんでいる人間としての患者は見ていない.優秀な医師であればあるほど その傾向は強く,『患者の視点』を見失ってしまって,『医師頭(いしあたま)』になっている.

という.ほろ苦いJokeが印象的でした.

S1-2 スティグマを低減させる接触の条件について

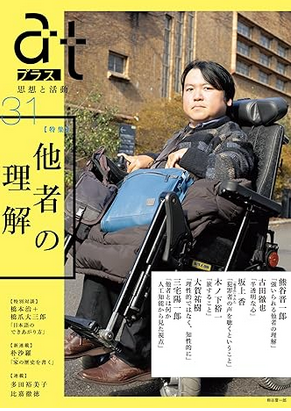

2本目の講演は 東京大学 熊谷晋一郎先生です.熊谷先生は 誕生時に仮死状態であったため脳性麻痺となり,車椅子の生活を送ってきました. しかし東大医学部に入学して小児科医師となった人です.

熊谷先生の講演内容は,糖尿病に限らず 広く障がいを持つ人に対するスティグマが 歴史的にどう発生してきたのかをたどるものでした.伝染病に対して有効な手立てがなかった時代には,ただ 感染者を遠ざけて病原菌をうつされないようにするしかなかった.ここから転じて 健常であることが正邪の判定基準となり,健常でない人は 何であれすべて共同体から隔離・排除する心理が育っていった.そして それを正当化するためにラベリング=レッテル貼りにまで発展していったというものでした.

=====

これは講演内容ではなく,ぞるばの私感ですが,

糖尿病になるのは自堕落な生活をしていたからだ

ヘルシーな日本食を守らず 欧米化したジャンクフードばかり食べていたからだ

などという曖昧な根拠だけで,『糖尿病の発症原因』を定着させてきた医師の責任は重いでしょう.

===== 私感終わり

S1-3 Are we aware of the“clinical-site stigma”?

国立国際医療研究センター病院 小谷紀子先生の講演です.抄録原稿ではタイトル・本文とも英語にしたのは,少し印象をやわらげるためでしょうか. 講演タイトルの和訳は この通りです.

私たち(=医師)は「臨床現場のスティグマ」を認識していのるだろうか?

小谷先生は阪大理学部修士から武田薬品工業で研究職に就いていましたが,長女出産後に1型糖尿病を発症し,そこから医師を志して慶応大学医学部に入学し直して糖尿病・内分泌専門医になられた方です.大変な苦労だったでしょう.また今回の会長特別企画『糖尿病とともに生活する人々の声をきく』2日目の座長も務めました.

自らの経験も踏まえて,糖尿病は『自己管理のできない,悪しき生活習慣の人』と決めつけてきたのは,実は ほかでもない医師ではないのかと指摘しました.

アドボカシー活動

後半の3演題は,前半で明らかにされた糖尿病に対するスティグマに対して,それらを解消すべく支援するアドボカシー(Advocacy)活動の現状と将来課題に関するものでした.

S1-4 アドボカシー活動に関する日本を含めたアジアの動向

京都大学 矢部大介

S1-5 糖尿病の新たな呼称提案が生み出す社会変革Social change created by proposed new term for diabetes in Japanese

川崎市立川崎病院 津村和大

S1-6 日本糖尿病協会のアドボカシー活動

関西電力病院 山田祐一郎

たしかにアドボカシー活動は重要です. ただここでもぞるばの私感を述べれば,それ以前の問題として,診察室で 糖尿病患者にひどい言葉を投げつける医師が現に存在している,この事実をもっと広く知らしめることの方が先決ではないでしょうか.橋本先生,小谷先生の指摘した通りです.

ガラガラ

冒頭 書きましたように,このシンポジウム1『スティグマ』は今学会の筆頭行事であり,東京国際フォーラムの最大の会場(ホールA)で行われました. ホールAの収容人員は 5,000名以上です.ところが学会発表によれば,初日正午時点で 約11,000名ほどがエントリーしていたようですが,その内 このシンポジウム会場に足を運んだ参加者は,開始時点では ざっと500人ほど(シンポジウム終了時点でも700名ほど;ぞるば観察)でした.

ガラガラでした

多くの医師にとってスティグマがいかに関心の薄いテーマなのかうかがわれます. 現状はまだまだこうなのです.

コメント